《狙击手》是一部2022年春节档不可多得的电影作品,影片对观众情感的把握,比狙击手每一枪更能精准地直击观众的心弦,可谓“冷枪不冷,英雄血热”。

狙击手(Sniper),是一种在世界各国特种部队中接受过相应的专业训练,并担负特殊任务,藏匿于隐蔽且开阔场所使用精准的轻武器对特殊目标或者重要任务进行远距离摧毁和暗杀的职业。脱离使用者,再好的武器也是一堆废铁,相比于武器装备的价值,一个训练有素的狙击手才是战场上更珍贵的资源。

以往文艺作品中对狙击手的描写,往往是匿于黑暗、沉着冷静、隐忍不发、一鸣惊人。这些人的形象或是战场上的幽灵、或是高楼上的死神、或是巷尾的刺客。比如杀手类的影片《生死狙击》《疾速刺杀》中出现的形象,他们宛如活生生的扳机击发器,搜寻、锁定、毫不犹豫地扣动扳机,任由子弹穿过目标的胸膛或颅骨,旨在出手便取人性命。也有这样的形象出现在电子游戏中,比如《狙击精英》《狙击手:幽灵战士》,这些形象将狙击手无一都描绘成了形单影只的孤胆英雄。张艺谋的《狙击手》却一反常态,展现了中美两支狙击部队的遭遇与博弈。从创作上来看,《狙击手》这部电影一开始在剧情和人物的设置上就别出心裁。

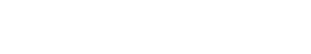

《狙击手》的背景是中国人民志愿军与联合国军在朝鲜战场僵持阶段,双方发起的低强度的密集狙击战,史称“冷枪冷炮运动”。狙击五班班长刘文武枪法过人,成为被登在联合国军报上的死神,更成为了美军在朝鲜战场上的重点狙击目标,为此敌方调配了精英狙击小队,精心构建了一个陷阱,狙击五班因此深陷险境,一场“围点打援”的陷阱,一场明知不利却仍奋不顾身的牺牲,这部影片用一场双方开枪不过30发(除去机枪扫射的情节)的战斗还原了朝鲜战场上“冷枪冷战”的肃杀,也烘托了抗美援朝中方战士强大的战斗意志和克胜强敌的决心,同时用骇人的战损凸显出战争的残酷与先烈们为这场战争的巨大牺牲。

《狙击手》的可贵之处在于还原了抗美援朝战场上真实的战事模样,描绘了战争的本来面貌。我们的战士不再是超人,而是他们自己,一群真正的战士。

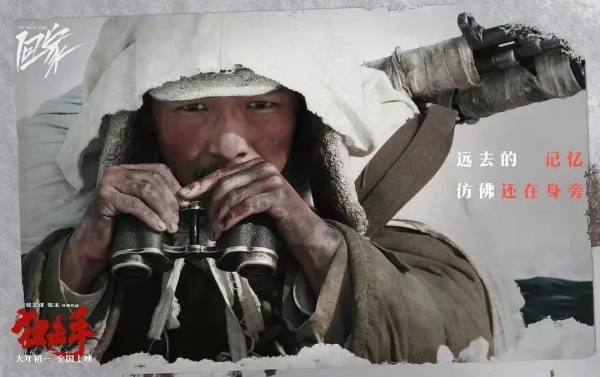

影片中,战士们普通平凡,有血有肉,充满生活气息,不会笑的班长刘文武,爱哭的大永,想媳妇的绿娃子,期盼新生儿子的胖墩,他们身上洋溢着团结协作的集体主义精神,既充满着百折不挠和战胜强大困难的精神力量,又有为完成具有重大意义的任务而表现出来的英勇、顽强和极具自我牺牲精神的英雄主义。

英雄主义也有差异,中国的英雄主义是集体英雄主义,而西方的英雄文化是个人英雄主义,表现为中国的牺牲精神和西方的表现意识。影片采取了简单直接的对比手法,凸显了主题的表达。

比起其它涉及抗美援朝战争的电影,《狙击手》别出心裁地把视角缩小,将场景设置在一个战壕纵横的废弃战场。在这样一个箱庭式的情境中,两支狙击队伍摆开阵势,斗智斗勇,中美双方在这场冲突中为观众展现了一场集体英雄主义和个人英雄主义的较量。

此外,电影中对敌我双方狙击队伍的形象刻画也十分具有对比性,在一小时的镜头里,美军狙击队伍领袖约翰的傲慢自负溢出银幕。他不但对上司威廉眼皮都不抬的说道:你没敲门。在接下来的对话里,还会傲慢地说出“这里没人能做这事,尤其你在这,司令部才选了我这个专业人士来做”。此时,上司威廉拿起《纽约时报》报纸,头版的新闻是中国死神完败联合国军,戏谑道:你想象的“美国头号狙击手击毙中国死神”不可能,这是战争。中美两支精锐狙击队伍的冲突由报纸上刘班长的相片引带出来,同时也说出了约翰对即将到来的这场战斗的想法:成为美国英雄,实现个人狙击生涯的挑战目标,生擒刘文武。让一个团队为自己的疯狂想法以身犯险。在与狙击五班的战斗打响后,约翰的疯狂也贯穿了这次任务的始终,当有人阻挡自己实施计划时,他甚至能举枪瞄准自己的上司威廉,也能在情绪失控时,一把掐住因为压力想要退出计划的队友脖子,差一点杀了他。为了掩盖自己的错误,百般欺瞒,不惜弄虚作假,矫饰军功,继续做着英雄梦,这个梦里的主角始终只有自己:《纽约时报》的头条写着《美国狙击手》终于完胜!这时候杰克纠正道:是狙击手们,是复数!当约翰的队友全部阵亡,他没有丝毫的内疚,有的只有人员减员的常规反应和些许恐惧压力。能让他情绪一改平静的只有击杀我方狙击队员的时刻,他在意的竟然是可笑的比分,他把战场当作了一场能够赢得自尊和荣誉的较量。

约翰身上的个人英雄主义突出表现在渴望自己被人认同,渴望受到关注,张扬个性,以自我为中心的内核。其个人英雄主义和团队精神产生了矛盾,约翰带的是一群执行标准化任务的工具人,而非激发每一个队友发挥自主能力,因而无法形成集体合力,很难为自我追求之外的行动甘愿付出牺牲。

而对中方狙击战士的刻画也同样生动,尤其影片中出现的三次点名让观众印象深刻。影片开场出完任务的五班,刘文武板着脸点名:大永、胖墩、小徐、米老二、孙喜、绿娃子、王忠义、高军、牛贵,这些鲜活的生命组成了五班,他们是一个整体,在班长眼里,一个都不能少。第二次点名悲情满满,刘文武卸下装备,走向敌人阵地途中,躺在地上的战友们已经不能答“到”了,他们在刘文武的心里,刘文武内心独白:把你们呢,从家乡带出来,这下子是带不回去了,令人动容。刘文武脚下的步伐坚定果决,因为他决定用生命换回战友,用生命归队,和战友生死在一起。片尾的连长点名,每个名字都有人答到,五班还在,集体的力量在新战士身上传承下来并强化。这也是为什么大永抱怨敌军什么都有,我们什么都没有时,刘文武大声喊道:老子还在!人还在!五班没输!闪耀着集体英雄主义的光辉。这种为了革命利益和革命理想敢于斗争、不怕困难、勇于自我牺牲的英雄精神支撑着志愿军战士敢于直面强大的敌人而无所畏惧,这也就是一个“一直哭到底”的英雄形象立起来的基础。大永听到被伏击的侦察兵可能是亮亮的时候哭鼻子,王忠义牺牲被班长批评哭,胖墩牺牲哭,装备不精心有不甘哭,班长临别一笑又哭了,但爱哭却和大永的勇敢无畏无关,影片进展到后段,我方狙击班仅余大永一人与拥有坦克作为掩体的两名美方狙击手周旋,将大战场与小战斗短暂地契合在了一起。

狙击手题材作品也看了不少,我个人感到很惊喜,影片用了近半的时长来展现一对二的紧张画面。对于中方的孤胆英雄大永,他不是苏联狙击手瓦西里那样身经百战的英雄,他也不是约翰威克那样的冷峻杀神,他甚至还不及五班班长刘文武那样的经验老道,就是这样一个年轻人目睹了战友一个又一个地倒下,他选择孤身完成任务,从一名狙击兵成长为狙击手的经历浓缩在最后的50分钟里。他在纷乱的战场上做了准确的判断,他在双方尔虞我诈的博弈中更胜一筹。这是一场小规模的鏖战,但是没有支援,这是一场仅余一人仍不放弃的英雄史诗,这是中国人的英雄主义,集体与个人结合在一起的英雄主义,任何脱离了集体的个人都是渺小的,任何由集体涵养的个人都有可能书写传奇。一个爱哭鼻子的小屁孩,依然爱哭,但已然完成了英雄的壮举,因为他身上承载了五班全体战士的力量和智慧,更因为孤军深入的背后是祖国,单枪匹马的身后是党和人民。在坚持主旋律与英雄主义的表达上,导演和编剧都做到了较为完美的融合。

尽管《狙击手》这部影片在主题与情感上是一部优秀的人文主义作品,但是从文艺评论的角度上,我还是要吹毛求疵一些。尽管影片中的救援目标身负重要情报,但一场救援任务耗费狙击部队中一众狙击精英的代价在我看来有些太大。或许有人会问,越高价值的目标不就应该动用越高才能的人来做吗?答案是这样的没错,但这次救援行动是一场美方具有针对性的陷阱,并且美方狙击班也是被隐藏了关键信息,仅凭“朋友感情,中方不会放弃”的猜测部署下的罗天大网。从战术战略上来看,我方侦察不足,先期情报滞后甚至中断的问题在这场战斗中明显暴露。《狙击手》毕竟是一部体量不大的影视作品,在快节奏的情节铺设下也许没有更多余力考虑这场战斗开始的是否能够更加合理。在我看来或许有些牺牲可以避免,或许这场战斗能够有一个更好的结局。但观影至此我又不禁去想,人们对失去珍贵事物的情绪是强烈的,这也是悲剧为何悲壮,失而复得为何催人泪下的原因,仅仅是杜撰的文艺作品带来的冲击尚且如此,而这些真实的故事或许又在那片战场的某个角落真真切切地发生。《狙击手》的情节正是拿捏了这些人类情绪变化的细节,这是这部作品在情感上的胜利。

作者黄俊立系新疆文艺评论家协会会员、塔城地区作协会员、乌苏工业园区党工委委员、纪工委书记

供稿丨新疆文艺评论家协会