他们走着,

不停地走,

一面在磐石上刻着“中国”,

一面唱着《国歌》,

歌声休止的时候,

继任者的脚步、马蹄和风雪声接替着

奏响这支英雄的壮歌。

——题记

仲春时节的塔什库尔干,冰雪未消,只有高原柳苍褐的枝干泛起一丝淡淡的鹅黄,不仔细看几乎看不出来。风依然冷冽,带着高原特有的不羁,与每一座山峰、每一条冰河不期而遇,人们依旧裹着厚厚的冬衣。

每日早出晚归出去采访,穿行于塔什库尔干河与辛滚河的冲积平原,经常会遇到帕米尔高原的寒雾。薄薄的雾气萦绕在喀喇昆仑山与兴都库什山的山脚下,像是戴在山臂上的一圈薄纱。当地老人说,寒雾在太阳升起或者西沉的一刻会迅速逸向天空,成为雄鹰翅下斑斓的云彩。我不知真假,但还是会常常满怀期待地久久凝视,试图辨别寒雾的尽头会不会瞬间闪现帕米尔雄鹰矫健的影子。

一日日过去,它并没有出现。

那日我们踏上红其拉甫口岸,在中巴友谊公路遇到高原特有的风吹雪,挟裹着雪粒的劲风浪潮一样不断拍打翻卷着,像是把大地放进了一个巨型吹风机前。雪由西向东推进,像是要把所有的生命都赶出它的世界,人在风中摇摇晃晃,站立不稳,只能弓着身子、低着头、趔趔趄趄向前走。这时,在冰天雪地间出现了几个移动着的小黑点,像是撒在白雪中的几枚炭粒。直到近前才发现,它们是急掠而过的雄鹰。它们稳健的身影不为风雪所动,翼翅伸展,迅捷有力,苍黑的身体在冰峰雪岭间快速滑翔着。

那一瞬间,我突然明白,雄鹰是属于红其拉甫的,越高的地方越是它振翅飞翔的地方。作为高天上的勇士,只有这片海拔4733米的“血染的山谷”,才能以冰雪锻造它的羽翼,淬炼它钢铁般的意志,去俯瞰和捍卫帕米尔高原这片辽阔的疆域。

风疾雪劲,群山千叠,我们追逐着雄鹰翅膀划过天空的痕迹,遇见了那些曾与英雄并肩而行的人,也听见了边境线上许许多多感人至深的故事。

在红其拉甫国门,当采访组全体成员挽起手臂迎着暴烈的风雪高声唱响国歌的时候,强烈的家国情怀让所有人心怀激荡、热血沸腾。天有多冷,风有多狂,血就有多热,爱就有多深沉。

在拉齐尼·巴依卡执勤点,我们遇到了20岁的年轻女孩达热亚·夏木比。得知拉齐尼·巴依卡牺牲的消息后,她大哭一场,毅然放弃自己在长沙的工作。放弃每月6000多元的收入与大城市繁华热闹的生活,从万里之外赶回故乡提孜那甫,申请当红其拉甫拉齐尼·巴依卡执勤点的一名普通护边员。

在红其拉甫夏牧场,我们遇到拉齐尼·巴依卡的老邻居夏克尔·吾斯曼江。提到拉齐尼·巴依卡,这个粗犷寡言的塔吉克汉子眼圈立刻红了。那么多细小的往事被回忆起来,像失散的线条慢慢聚拢,勾勒出拉齐尼·巴依卡41年走过的岁月。

在边防连,我们遇到与拉齐尼·巴依卡一起巡逻的边防官兵。提到拉齐尼·巴依卡,每个人都充满思念与悲戚。他是他们的战友,更是与他们一起出生入死的兄弟。无论是在营房,还是在并肩巡逻的路上,有太多永难忘却的记忆与情感,每一段记忆画面中都有拉齐尼·巴依卡永恒的身影。

“一个人真正的死亡,并不是他心脏停止跳动的时候,而是他被遗忘的时候。”这是电影《寻梦环游记》中的一句话。反过来理解,那些未被遗忘的人会永远活着,活在那些怀念着他的人们的心中。

在拉齐尼·巴依卡的家里,我们见到了他的父亲巴依卡·凯力迪别克老人。这位有着32年护边历史、获得嘉奖无数的老人,在自己的护边生涯中共失去3位亲人,如今年逾古稀又白发人送黑发人。他的心脏搭有3个支架,有气管炎、高血压以及腰椎病等。他忍受着身体的强烈不适,拒绝了医生和家人催他尽快住院的恳求,强撑病体,每天配合我们进行采访。他皱纹密布的脸上写满沧桑,倔强的眼睛深陷在瘦削的脸颊上,只余下不肯屈从于命运的灼热光芒。每当他因剧烈的腰痛而不断变换坐姿的时候,眉头都会因为疼痛而紧皱,却还是固执地在记忆深处不断搜索挖掘着那些年代久远却又真切无比的往事。他动情的叙述里,不断出现他已逝的父亲与儿子的身影。每当看到他猛然于回忆中与往昔岁月撞个满怀,却不得不直视斯人已逝的现实,悲伤难抑哽咽难言的时候,我们的眼中也盈满泪水。

拉齐尼·巴依卡短暂的41岁生命,除了护边就是放牧与耕作。护边无疑是他人生中最重要的部分,他将人生诸多悲喜注入其中,不仅仅将之视作家族的传承,更是自身的使命与信念。在祖国西陲的这片高原上,“护边”“守国”的信念不仅仅局限于他的家族,而且已经深深镌刻进生活在帕米尔高原上的塔吉克族的基因。他们在这条漫长的西部边境线上,数十年如一日地默默守护着国土与界碑。每座毡房就是一个流动的哨所,每个牧民就是一名流动的哨兵。在帕米尔高原,他们一边放牧,一边义务巡边、护边。神圣而辽阔的边界线,是他们心目中最伟大的图腾。凡边界之土石,都倾听过他们的脚步声;凡风雪所至之处,都有他们滚烫的身影。

这是一种不求回报和完全自愿、自觉的爱国意识的集体表达,简单朴素,率真至情。拉齐尼·巴依卡无疑是他们当中最为杰出的代表。

在拉齐尼·巴依卡有限的41年岁月中,除了偶尔因开会、学习会短暂离开塔什库尔干县,其余时间,他都生活在这片高原上。他的一切都和这里彼此交融、息息相关。

他用自己短暂的一生,在这片土地上留下深深的痕迹,用义无反顾的救人壮举告诉我们,何谓高尚,何谓信仰,何谓勇敢。

这个世界上从没有从天而降的英雄,只有挺身而出的凡人。那些能摆脱自我、担起时代的责任、能为他人奉献的人,就可以永生。

他如雄鹰般振翅飞过万古长天,留给我们的是生死奥义的永恒答案:英雄不死,英魂永恒。

一、群山无垠

被称为“万山之祖”“万水之源”的帕米尔高原,是怎样一处地方呢?

《山海经·大荒西经》记载:“西北海之外,大荒之隅,有山而不合,名曰不周。”这里的不周山,就是古代“帕米尔”的称谓。在上古传说中,不周山是开天辟地的大神盘古诞生的地方,这里荒僻逸远,艰险非常。作为撑起天地的柱子,不周山是人间通往天界唯一的路径。传说自然充满玄幻,不过,帕米尔高原群山绵延,冰峰雪岭多不胜数,它们岩体高矗,直刺云端,确实有些像天柱。毛泽东主席在他的《十六字令》里曾写道:“刺破青天锷未残。天欲堕,赖以拄其间。”

其中跟帕米尔高原有关的最著名的传说是《淮南子·天文训》中所记载的“共工氏怒触不周山”。相传盘古开天辟地之后,颛顼帝与水神共工氏打了一场旷古大战。战败的水神共工怒气难平,为发泄愤恨,一头撞向撑天的柱子不周山,结果把天柱撞断了,一时天塌地陷,日月移动,洪水滔天。

帕米尔高原历来是盛产传奇的地方。先民们在酷烈的环境中筑城放牧,将人与自然生生不息又共依共存的抗争演化为远古的神话,用来激励鼓舞人类的斗志。在那些流传自上古的久远故事里,无论是苏醒后不甘被困住手脚、意欲开天辟地的盘古,还是斗志不息而欲翻天覆地的共工,或者后来传说中天塌地陷后试图炼石补天的女娲娘娘,又或者衔草木以填东海的精卫,都是先民百折不挠、战天斗地、矢志不渝与自然做斗争的信念的化身。正如马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中所言:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化。”

上古的风烟在时光长河中慢慢岑寂,亘古不变的帕米尔依旧亿万年积雪漠漠、巍然屹立。到了汉代,昔日的不周山有了一个新的称谓——“葱岭”(因多野葱或山崖葱翠而得名)。这个称谓一直延续到唐代。

唐开元年间,塔什库尔干镇一带设置了葱岭守捉所。随着对外贸易以及文化交流的频繁,来往的波斯商人发现葱岭的顶端平坦开阔,于是给它起名“平顶屋”,翻译成汉语就是“帕米尔”。帕米尔在塔吉克语里意为“世界屋脊”。在玄奘《大唐西域记》中,有这样的记载:“国境东北,逾山越谷,经危履险,行七百余里,至波谜罗川。东西千余里,南北百余里,狭隘之处不逾十里。据两雪山间,故寒风凄劲,春夏飞雪,昼夜飘风。地碱卤,多砾石,播植不滋,草木稀少,遂致空荒,绝无人止。”这里的“波谜罗川”就是“帕米尔”。

帕米尔高原自然环境的严酷,远超我们的想象。这里万山耸立,山谷幽壑连绵逶迤长达千余里,雪峰夹峙,寒风凛冽,凄厉强劲,飞雪大风不舍昼夜、不分寒暑,巨石嵯峨,随处可见,土地苍凉贫瘠,不适宜农作物生长,草木稀疏,四野荒凉。

据考证,2.8亿年前,这里曾是波涛汹涌的辽阔海洋,横贯欧亚大陆南部地区,与北非、南欧、西亚和东南亚的海域相通,被称为“特提斯海”。2.4亿年前开始的喜马拉雅板块运动,将印度板块直插入古洋壳下,使得“特提斯海”不断抬升隆起,亿万年沧海桑田,最终形成帕米尔高原雄奇壮观的地貌。

2013年,我曾经写过一篇赋,里面有一部分描写到帕米尔高原:“鸿蒙凿破,冰柱如椽,流沙冻坼,百里无烟。素虬翻飞之处,鳞甲乱舞;鹰隼腾空之地,羽翼高骞。一白遥含,群流张脉以蜿蜒;万壑近在,众峰列峙以敬虔。八荒尽览于寸眼,六合尽围于斯巅。骐骥行难焉,盘折曲如烟;蹇旅攀难焉,嵯峨高插天。登高倍感寰宇之苍莽,望极常忘红尘之先前。残照薄欹仄,断云掩盘悬。天高物小,道厚生纤。”

汉代张骞凿空西域,贯通东西方的丝绸之路被开辟出来,帕米尔高原便成为东西方经济文化交流交往的“门户”。

塔什库尔干塔吉克自治县,镶嵌在帕米尔高原的山壑之间,共有888.5公里的漫长边境线,46条通外山口,与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦毗邻,是全国唯一与3个国家接壤的自治县。

县域内喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉、阿赖山脉盘根隆起,如同突兀高耸的冰筋雪骨,直入云天。仅喀喇昆仑山就有19座山海拔超过7260米,其中8座山峰超过7500米,4座超过8000米。更有海拔8611米的乔戈里峰、海拔7649米的公格尔峰、海拔7530米的公格尔九别峰、海拔7509米的慕士塔格峰这些世界闻名的险峻高峰,以至英国作家詹姆斯·希尔顿在他的著作中写道:“喀喇昆仑山脉是地球上最令人敬畏的山地景观之一。”

在这里,流传着“汉日天种”的传说。这段传说被详细记录在《大唐西域记》卷十二朅盘陀国一节中。据记载:塔吉克族的祖先建立了朅盘陀国,自称是至那提婆瞿旦罗,即“汉日天种”,王室的始祖母是汉土之人。古代波斯国王的使臣迎娶汉朝公主经此地时,碰巧遇到战乱,没有办法继续行进,所以暂时将公主安置在一座孤峰之上,四周严密把守以保万无一失,每天的饮食用绳子吊上去。过了不久,战乱渐渐平息,护亲使者恭请公主重新启程,这时却发生了一件令人难以置信的事情,公主居然怀孕了。经过盘问,公主身边的侍女说,公主困在山顶的时候,每天都会有一位骑着金马的王子,从太阳中来到山上和公主幽会,公主肚子里的孩子就是“汉日天种”。

留存下来的公主堡或可佐证这段传奇历史。《穆天子传》卷二中亦有记载:“太王澶父之始作西土,……封其璧臣长季绰于春山之虱,妻以元女。”

位于塔什库尔干县南端的红其拉甫口岸,同巴基斯坦北部地区毗邻,平均海拔超过4800米,是世界上海拔最高的口岸。空气的氧气含量不到平原的一半,风力常年在七八级以上,最低气温可达-40℃,连石头都可以冻裂,被视为“死亡之谷”,是“高原之上的高原”。这里“万山堆积雪,积雪压万山”,雪峰连绵起伏,沟壑纵横交织,没有四季,只有冷暖两季,紫外线强烈,天气变幻无常,被称为“血染的通道”“生命禁区”。当地人形容这里“天上无飞鸟,地上不长草,风吹石头跑,氧气吃不饱,六月下大雪,四季穿棉袄”。是高原心脏病、高原红细胞增多症、高原血压异常等多种高原病多发区。

红其拉甫边防连是我国海拔最高的边防连。这里流传着这样一些话,“缺氧不缺精神,海拔高要求更高”,“宁让生命透支,不让使命欠账”。这里被视为试练意志与信仰的天然训练场。凡是经历过帕米尔高原的洗礼,经受过红其拉甫风雪考验的人,没有吃不了的苦,也没有解决不了的困难。从这里走出的官兵,无论走到哪里,都会意志坚定,信念如磐。稀薄的氧气以及酷寒摧残着人的肉体,却提升了信念的高度,净化了情感,使得所有驻守在帕米尔高原的官兵们具有了一种隶属于高原的无与伦比的“清澈的爱”。

在红其拉甫边防连,流传着这样的故事:一位曾经在红其拉甫施工的工人说,即使一年给一百万也绝不愿意待在那里。可是,我们的战士却不计得失,甘之如饴,甚至将在这里戍边视为荣耀,争着抢着上红其拉甫。

在红其拉甫当过兵,是可以骄傲一生的事情。边防连官兵通常3年可以休两次假,他们常年在冰天雪地中执勤,很难看到其他色彩,甚至连娱乐都没有。在没有手机的年代,边防连的战士最流行的消遣和娱乐是看云,甚至为此还创作了一首《看云去》的歌曲:

没有风的时候,我们看云彩

天上的云彩千姿百态

一会儿飘成红纱巾

一会儿变作杏花开

看云彩,看云彩

光秃秃的哨所也有乐趣在

大雪能封住山封住了路

封不住士兵多彩的情怀

……

据说在红其拉甫边防连,所有的官兵指战员都有3个共同的愿望:看一次绿树,听一次雨,穿一次短袖。那里没有一棵树,连生命力旺盛的高原柳都无法在那里扎根生长;那里从来没有下过雨,一年四季,只有连绵不断的漫天大雪;那里没有夏天,即使在最热的季节,在红其拉甫也得穿着厚厚的棉衣。我们司空见惯最平常的事物,对于边防战士来说,都是最为奢侈难以实现的愿望。

曾经有一位战士,在红其拉甫两年没有下过高原。当他好不容易下山休假的时候,看到路边高大的绿树,非要让司机把车停下来。司机不解地停下车后,他推开车门,飞奔向一棵枝叶繁茂的大树,一把抱住树干号啕大哭。他已经太久没有见过高大葱郁的树木了。在别人诧异不解的眼光背后,是战士日复一日的孤寂与严酷中的坚守。即使如此,红其拉甫戍边的官兵与护边员们,依然将那里视为心目中的圣地。在他们的心中,守好红其拉甫国门,守好边境线,重于一切。

吾甫浪沟从塔格墩巴什河中段斜插进去,破开高耸入云的喀喇昆仑山,由西向东延伸,纵横连接着与巴基斯坦相邻的蜿蜒的边防线。吾甫浪在塔吉克语中的意思为“艰险的河谷”,以极端险恶严酷而著称,徒步或者骑马都无法穿越,唯有依靠有“高原之舟”之称的牦牛才可以通过,是全军唯一的只能依靠骑牦牛执勤的巡逻线。

进入吾甫浪沟参与巡逻是每位红其拉甫边防连官兵指战员心中共同的梦想,也是红其拉甫边防连的光荣传统,是连队的试金石。唯有走过吾甫浪沟的人,才算是真正的红其拉甫边防连的人。这是和平年代边防官兵们心目中独有的英雄梦。

因为条件艰苦、危险丛生,参与吾甫浪沟巡逻的官兵都是优中选优,经过了层层筛选和考验。许多人从入伍之初就在积极为吾甫浪沟巡逻做准备,强化体能,努力提升身体各项指标,锤炼战术技能,熟悉了解地形状况,预演处置各种突发状况。被选拔出来的表现最为优秀的官兵,临出发前,按照习惯,每个人都会写好一份遗书。吾甫浪沟太危险了,所有进入的人都会面临生死的考验。但是,即使进入吾甫浪沟,意味着接受一次生死的抉择,也从未让官兵们心中炙热的情感和梦想之火熄灭甚至减弱。

而这样的信念与勇气,唯有英雄的中国人民解放军才拥有。对于他们而言,那是军旅生涯的一次盛大阅兵。检阅者是身后的人民,是亿万年恒久屹立的高山大川,是变化莫测的风霜雨雪,是亘古不化的冰川雪峰,是铸就帕米尔精神的无数先烈的遗志,是血管中汩汩流动的血脉传承。

为国戍边的还有世代居住在这里的塔吉克人,他们与边防战士一起,共同筑起了固若金汤的边防长城。在这片传奇的土地上,不仅有拉齐尼·巴依卡一家三代为国戍边,还有热斯卡木村的买买提·热依木一家三代卫国戍边。他们以守土卫国为己任,共同承担起保家卫国的责任。

拉齐尼·巴依卡在这样冰天雪地充满传奇色彩的帕米尔高原上长大,在这样一群人中长大。从他开始接过父亲的鞭子做护边员的那一刻起,似乎就注定了他的一生必将因此而变得不平凡。

当我行走在帕米尔高原的群山之间,感受高原春日凛冽刺骨的寒风,俯拾那些时光中的闪亮碎片,那些细碎的场景慢慢聚拢,成为时间长河中的吉光片羽。他在其中或行走放牧、或忙前忙后、或严肃幽默,步履坚定,笑容纯真,样貌生动。许多时候,我坐在那里,对着那些场景静心凝视,便会见到他回首微笑,颔首之后又展翅离去。

时光自有其形迹,顺着那些草蛇灰线前行,就会遇见他。

那年他25岁。

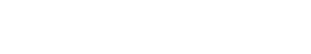

(刊于《西部》2021年增刊)